1985年9月、スティーブ・ジョブズは共同設立に携わり、ニッチ・テクノロジー・プレーヤーとして確立したアップルを辞めた。取締役会との意見の相違は壮絶なものとなっていた。

その1年後、資金が底をつく中、この伝説的な技術パイオニアは再発明の道を歩むことを決意した。彼の再活性化されたアプローチは、彼の新しいコンピューター会社を救い、コンピューター製造ビジネスにおいてユーザー中心の体験を保証する新しい時代を切り開く大きな一歩となった。

美学とシンプルさという2つの美徳からインスピレーションを得たジョブズは、新しい製品の数々を発表することを決意し、最終的にはアップルの紛れもないリーダーとして復活することになる再発明の軌道に身を投じていた。彼はまた、周囲から生意気で強引だと思われていた人物から、より包括的で同僚に忍耐強く耳を傾けようとする人物へと成熟していた。

これらの変化は、私たちが知っているような歴史を再定義することになった。

しかし、再発明の旅はスティーブ・ジョブズだけのものではない。私たちは皆、時折それを経験する。実際、人間のライフサイクル全体が、年齢、教育、職業、機会によって引き起こされる変革に関係している。

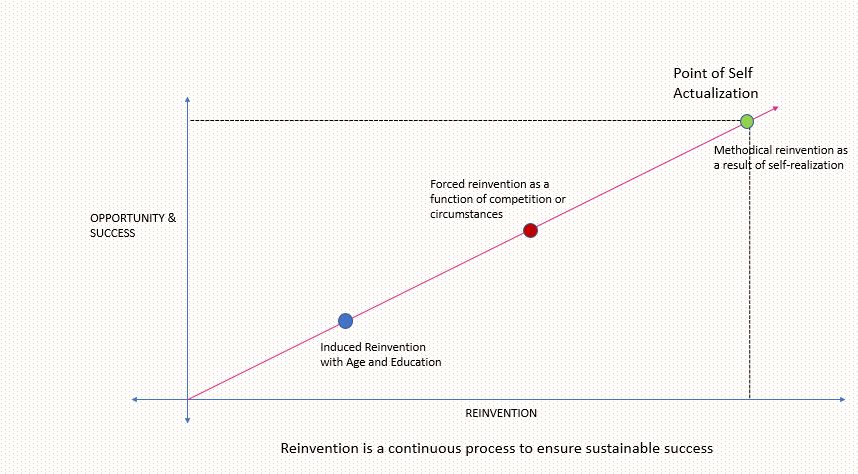

子供の頃、私たちは初めて変化を経験し始め、やがて時間の経過とともに、このような改革を何度も経験し、成熟したプロフェッショナルへと進化していく。この旅の中で、意識的であれ無意識的であれ、進んでであれ不本意であれ、私たちは常に変化し続ける世界に適応し、適切であり続けるために自己改革を行う。

創造、破壊、そして再び創造。信念、アイデア、行動の絶え間ない浮き沈みであり、それはしばしば私たちの人生に無数の影響を与える。

スティーブ・ジョブズについては先に述べた。しかし、再発明といえば、KFCの創始者である象徴的な「カーネル」サンダースを見過ごすわけにはいかない。サンダースは62歳になるまで複数の仕事や職業を転々とし、ついにファストフード大手の創業者として再出発した。彼の成功は、今日私たち誰もが知っている彼の創造物の象徴的な地位によって強調され、絶え間ないインスピレーションとして役立っている。

また、戦時中の英国首相ウィンストン・チャーチルを忘れてはならない。彼は70歳にして、党と国の一致団結したリーダーとして、専制と抑圧に立ち向かうために再出発した。チャーチルの鼓舞的なリーダーシップは、今日の世界を形成する上で重要な役割を果たした。

しかし、では、すべての改革は年齢と成熟の賜物なのだろうか?

必ずしもそうではない。 70歳で個人の改革を推進するチャーチルには、30代で同じことをするスティーブ・ジョブズがいる。

現代の職場は、この再発明の原則の継続性を求め、持続可能な成功を確保するための不変の変数とみなしている。私たちは、機械式タイプライターから電子式タイプライターへの移行、選ばれた職能担当者のためのデスクトップへの移行、そして接続されたコンピューターがあらゆる近代的組織のバックボーンを形成する世界への移行を目の当たりにしてきた。

しかし、その変化は物理的なインフラの整備や導入にとどまらない。私たちは今や、複数のタイムゾーンにまたがるチームと、国境を越えたやり取りをすることに慣れている。さらに、デジタルの登場と接続性の向上は、この傾向を強めただけでなく、対話に重要な文化的側面を加え、まったく新しい機会を切り開いた。

スキルアップと再スキルアップへの新たな注目も特筆に値する。ほぼ毎日のように絶え間ない進化を遂げている技術的状況において、新しいソリューションを理解し採用する個人の能力は、現代の職場において重要な差別化要因となるだろう。

従って、私たちは、採用や文化的調和の理想をじっくりと見直すだけでなく、個人の改革が遠いオプションではなく、むしろ差し迫った必然であるというシナリオに直面している。自己改革によって責任ある大人へと成長する幼児のように、現代のプロフェッショナルもまた、自分の身の回りのことだけにとらわれず、成熟した一貫したものの見方をする意思と能力を備えていなければならない。

デジタル技術の急速な発展と普及が、今日のコネクテッド・エコシステムの強化に役立つことは明らかだ。しかし、どんなに賢い機械であっても、人間の心を完全にエミュレートすることはできないことを忘れてはならない。そこで私たちが重視すべきは、再発明の旅路を歩む個人をエンパワーすることであり、その過程で組織の強固な未来を確保することである。しかし、改革は自然なプロセスではなく、何かを変えなければならないという自己実現から始まることを理解する必要がある。直感的」な対応から「判断された」対応へと移行するよう常に後押しし、再教育と再訓練を行う必要がある。その一部は外見的に起こるが、その大部分はマインドと意志の力を必要とする。私の個人的な見解では、自己実現と自己実現は、実は再発明の重要なきっかけとなる。

次回のブログでは、この再発明の旅がどのようにビジネスの未来を形成し、確保するのに役立つかを探ってみたい。